こんにちは!アールグレイが大好きな主婦のうたです。

普段はアールグレイが好きなので、ブレンドティーやフレーバードティーを飲むことが多いですが、最近は紅茶についてもっと勉強したくて、産地ごとの紅茶の飲み比べをしています。

今回いただいたのは、世界第3位の紅茶生産国であるスリランカ・キャンディの紅茶。

良い意味で個性が強くなく、飲みやすさ抜群!バランスが良い紅茶でした。

キャンディとはどんな紅茶?

キャンディとは、スリランカの紅茶7大産地のひとつで、南部の内陸部に位置している地域です。

700~1400mの中産地(ミディアムグロウン)で紅茶を育てており、一年を通して安定した品質の紅茶が生産されています。

茶葉の特徴は、黒みを帯びた褐色。茶葉を小さくカットしたBOP(ブロークンオレンジぺコー)が多く見られることも特徴的です。CTCやOP(オレンジペコ)も少し作られているそうです。

味わいの特徴としては、良くも悪くも際立った個性がないこと。そのためブレンドティーにも、よく使われている茶葉のひとつです。

渋みは少なく、香りも控えめ。全体的にやわらかな風味の紅茶であるため、アレンジティーなどにも使いやすいとされています。

ちなみに、キャンディは、紅茶生産大国のスリランカのなかで一番はじめに紅茶が生産された場所です。長い歴史を持つ紅茶産地なんですね。

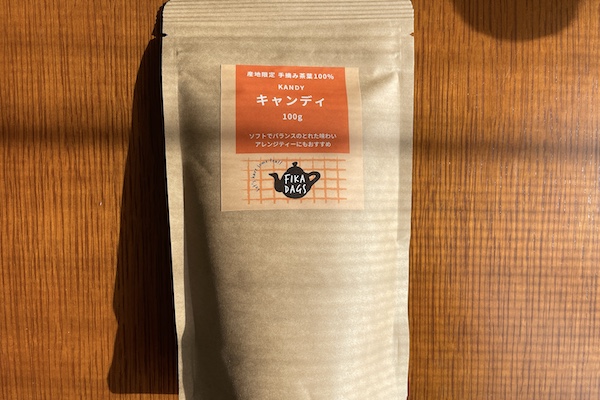

Hygge(ヒュッゲ)「キャンディ」の基本情報

店舗チラシの商品説明

セイロンティー発祥の地!ルーツにアッサムを持つ優しい味わいの紅茶!

香りや風味が優しく、まろやかで口当たりの良い茶葉で、ストレートはもちろんアレンジティーにもおすすめ。飲む人を選ばないテイストと、紅茶の中でもトップクラスといわれる美しい水色が魅力です。

引用元:Hygge(ヒュッゲ)店舗チラシ

紅茶の詳細情報

ブランド名:Hygge(ヒュッゲ)

紅茶名:キャンディ

原材料:紅茶

紅茶の産地:スリランカ・キャンディ

購入場所:Hyggeの店舗

確かに茶葉の色は、黒に近い色ですね。

キャンディでは、主にアッサム種が栽培されていることもあってか、アッサムに似ていると感じました。

また茶葉の製法は、CTCかな?かなり細かい茶葉なので、抽出時間を短めにしないと、すぐに渋くなってしまいそうです。

Hygge(ヒュッゲ)「キャンディ」をレビュー

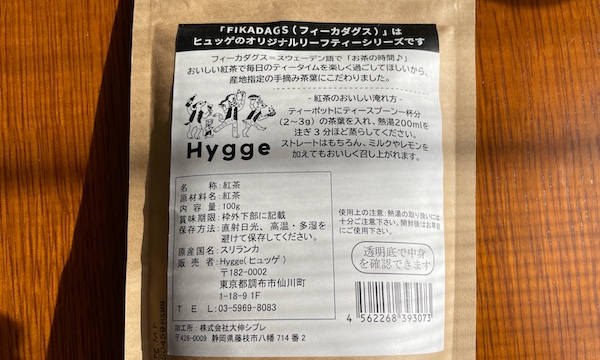

こちらの紅茶の抽出方法は、パッケージの裏側に書いてありました。

抽出方法

ティーポットにティースプーン一杯分(2~3g)の茶葉を入れ、熱湯200mlを注ぎ3分ほど蒸らしてください。

ストレートはもちろん、ミルクやレモンを加えてもおいしく召し上がれます。

色・香り

キャンディの茶葉を香ってみると、少しバナナに似たような甘みのある香りが感じられます。

淹れたポットのふたを嗅いでみると、芳醇で重みのある紅茶の香り。

ヌワラエリヤなどのように草っぽい感じ、お花屋さんぽい感じはありませんでした。適度なほっくり系の香りかな。この点も、アッサム種らしいところでしょうか。

水色は、深みのあるオレンジ色。美しい色合いですね。

飲んだ感想

飲んでみると、クセがない味わいで、とってもシンプルな紅茶!

コクもあり、渋みもしっかりとあるけれど、どれも強くはないです。適度な感じ。どの食べ物にも合わせやすそうですね。

紅茶自体の味はしっかりとあるので、ミルクティーにしてもとてもおいしかったです。

以前紅茶教室で、紅茶と食べ物の組み合わせについて習ったとき、キャンディが家にあるとどんな食べ物にも合わせやすいと教えていただいたのですが、その意味がわかる気がします。

個性が薄いため、特別にこの食べ物と合うということも少ないかもしれませんが、どんな食べ物と組み合わせてもおいしくいただけそう。

今回は、パン屋さんで買った「あんバターサンド」とかいう悪魔のようなおいしい食べ物と合わせてみました!

……間違いなくうまい…!!

あんこの個性も損なうことなく、バターの脂っこさも少しキャンディがスッキリとさせてくれて、良い組み合わせでした。

キャンディは、その水色の美しさから、アイスティーにもぴったりとのこと。

暖かくなってきたので、アイスでも飲んでみようかしら。

(実はアイスティーを淹れるのはちょっと苦手なのです…。)

Hygge(ヒュッゲ)「キャンディ」レビューまとめ

以上簡単ですが、ヒュッゲのキャンディを飲んだレビューでした。

とにかく飲み心地が良くて、ずっと飲んでいたい紅茶。

自宅にひとつキャンディがあると、どんなおやつにも合わせやすそうですね。

以前は洋菓子が大好きだったわたしですが、最近は和菓子も含めて甘いもの全般が好きになってきたので、洋菓子と和菓子の両方に合いそうなキャンディは、自宅に常備しておくと良さそうです。

ヒュッゲさんのキャンディは、CTCだったので、オーソドックス製法のものも飲んでみたいなあなんて思っております。

参考文献

『紅茶 世界のティータイム』Cha Tea 紅茶教室 ふくろうの本